In der Weltwoche: «Schnäderfrässig»

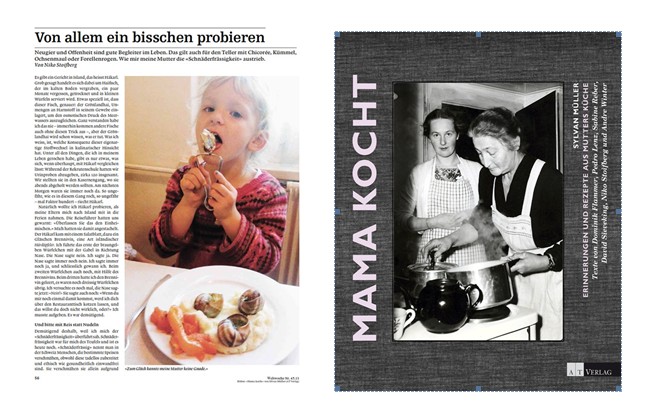

«Von allem ein bisschen probieren», ein Essay über Schnäderfrässigkeit (d. h. über Menschen, die schwierig tun bei Tisch) erscheint in der neusten Ausgabe der Weltwoche. Und natürlich auch in Sylvan Müllers wunderbarem Kochbuch Mama kocht (das ideale Weihnachtsgeschenk).

Von allem ein bisschen probieren!

Wie mir meine Mutter die Schnäderfrässigkeit austrieb

Es gibt ein Gericht in Island, das heißt Hákarl. Grob gesagt handelt es sich dabei um Haifisch, der im kalten Boden vergraben, ein paar Monate vergessen, getrocknet und in kleinen Würfeln serviert wird. Etwas speziell ist, dass dieser Fisch, genauer: der Grönlandhai, Unmengen an Harnstoff in seinem Gewebe einlagert, um so den osmotischen Druck des Meerwassers auszugleichen. Ganz verstanden habe ich das nie – immerhin kommen andere Fische auch ohne diesen Trick aus – aber der Grönlandhai wird schon wissen, was er tut. Was ich weiss, ist, welche Konsequenz dieser eigenartige Stoffwechsel in kulinarischer Hinsicht hat. Unter all den Dingen, die ich in meinem Leben gerochen habe, gab es nur eines, das sich, wenn überhaupt, mit Hákarl vergleichen lässt: Während der Rekrutenschule hatten wir Urinproben abzugeben, ca. 120 insgesamt. Wir stellten sie in den Kasernengang, wo sie abends abgeholt werden sollten. Am nächsten Morgen waren sie immer noch da. So ungefähr, wie es in diesem Gang roch, so ungefähr – mal Faktor hundert – riecht Hákarl.

Natürlich wollte ich Hákarl probieren, als meine Eltern mich nach Island mit in die Ferien nahmen. Die Reiseführer hatten uns gewarnt: Überlassen Sie das den Einheimischen. Mich hatten sie damit angestachelt. Der Hákarl kam mit einem schlichten Salatblatt, dazu ein Gläschen Brennivín, eine Art isländischer Härdöpfeler. Ich führte das erste der braungelben Würfelchen mit der Gabel in Richtung Nase. Die Nase sagte nein. Ich sagte ja. Die Nase sagte immer noch nein. Ich sagte immer noch ja, und schliesslich gewann ich. Beim zweiten Würfelchen auch noch, mit Hilfe des Brennivíns. Beim dritten hatte ich den Brennivín geleert, es waren noch 30 Würfelchen übrig. Ich versuchte es nochmal, die Nase sagte jetzt: NEIN. Sie sagte auch noch: Wenn du mir noch einmal damit kommst, werd ich dich über Restauranttisch kotzen lassen, und das willst du doch nicht wirklich, oder? Ich musste aufgeben. Es war demütigend.

Demütigend deshalb, weil ich mich gewissermassen der Schnäderfrässigkeit überführt sah. Schnäderfrässigkeit war für mich des Teufels und ist es heute noch. Schnäderfrässig nennt man in der Schweiz Menschen, die bestimmte Speisen verschmähen, obwohl diese tadellos zubereitet und ethisch wie gesundheitlich einwandfrei sind. Sie verschmähen sie allein aufgrund ihres natürlichen Geschmacks, aufgrund ihres Aussehens oder aus noch absurderen Gründen. Schnäderfrässige sagen zum Beispiel: Blumenkohl, uhh, nä-ä. Sie sagen: Für mich dann ohne Kümmel, gell. Im Restaurant fragen sie: Gibt es das Menu 2 auch ohne Peperoni? Und bitte mit Reis statt Nudeln. Ah ja, aber nicht von diesem Wildreis hier. Moment, warten Sie, nein, ich nehme doch den Gratin. Oder hat der Knoblauch drin? Schnäderfrässige sind Leute, die beim Fleisch den Fettrand abschneiden, die Gschwellti schälen und H-Milch kaufen, nicht wegen der Haltbarkeit, sondern weil sie Milch, so wie Milch schmeckt, nicht mögen. Leute, die zwar riesig gerne Fisch essen, aber nur, wenn er keine Haut hat. Leute, die Rosmarinnadeln aus der Ratatouille grübeln. Die finden: Honig zum Käse, das geht doch nicht!? Die niemals Bärlauch-Kutteln essen würden wie im nebenstehenden Rezept, weil Kutteln – iiiiih – aus einem Tiermagen stammen, und Bärlauch – wähhh – aus dem Wald. Von einem Ort, wo es Würmer gibt und so.

Mag ja sein, dass Leute, die Vogelnester essen, Grillen dippen und Schlangengalle schlürfen (wie der TV-Gastroguru Andrew Zimmern) nicht weniger neurotisch sind. Vielleicht sogar mehr. Schnäderfrässige Menschen aber – da bin ich mir sicher, und deshalb wollte ich nie einer sein – Schnäderfrässige sind nicht nur neurotisch, sondern dumm. Dumm im Sinne von einfältig oder beschränkt: Es fehlt ihnen an Neugier, an Offenheit, an Vorstellungskraft. Sie sind ignorant, ja, intolerant, und das gegen etwas so Banales wie zum Beispiel Blumenkohl. Wer sich nicht mal mit Blumenkohl anfreunden kann, wie mag es dem erst mit den Nachbarn gehen? Mit den Arbeitskollegen? Mit der Schwiegermutter? Mit fremden Völkern? Mit neuen Technologien, neuen Ideen, neuer Kunst, neuer Literatur? Mit Zukunftsvisionen? Unmöglich, dass irgendetwas davon im Hirn eines Schnäderfrässigen Platz hat, wenn nicht mal Blumenkohl Platz hat darin. Versuchen Sie mal, ein Gespräch zu führen mit einem solchen Kostverächter: Sie werden sehen, die Beschränktheit ist allumfassend, das sind geistige Anorektiker. Engstirniger als ein Meersäuli, unflexibler als eine Primzahl.

So, das musste ich mal loswerden, und dieses Buch schien mir der richtige Ort – immerhin war es meine Mutter, die mir die Schnäderfrässigkeit ausgetrieben und mich Tapferkeit bei Tisch gelehrt hat. Tapferkeit angesichts von Chicorée, den ich anfangs nicht mochte. Toleranz mit Senffrüchten und Fenchel, mit Mais und Roquefort. Von allem ein bisschen probieren, das war das Motto meiner Mutter, oder besser: ihr Gebot, das meine Schwester und ich zu befolgen hatten. Es ist ja nicht so, dass man als Kind – selbst als eines, das freiwillig Rossschnecken schluckt – von Anfang an alles gern hätte. Der metallische Geschmack von Spinat, die Bitterkeit von Kaffee, das seltsam nussige Aroma von Emmentaler oder die Schärfe von Meerrettich, die einem Tränen in die Augen treibt: Das steht alles in krassem Kontrast zu Muttermilch und Bananenbrei, daran muss man sich erst gewöhnen. Der entscheidende Moment kommt sehr früh: Das Kind wird erst mal alles, was ihm irgendwie suspekt ist, weinend oder lachend vom Tisch wischen, weinend, wenn es ihm wirklich nicht schmeckt, lachend, wenn es Freude daran findet, Esswaren durch die Luft fliegen zu sehen und so auf sich aufmerksam macht. Lässt man ihm das durchgehen, wird die Neinsagerei bald Programm, und der Knirps ist auf bestem Weg zum späteren Restaurant-Nörgler.

Zum Glück kannte meine Mutter keine Gnade: Was auf dem Teller lag, war alternativlos. Es gab das oder es gab nichts. Ich war gezwungen, mich dem Chicorée zu widmen, ich baute ihn zu Türmen auf, brach die Türme wieder ab, zerhackte ihn, verarbeitete ihn zu Mus, schob ihn auf dem Teller rum, hin und her, und irgendwann dann doch in den Mund. So lernte ich auch dieses Gemüse kennen, lernte es zu achten und schliesslich zu lieben. Es waren gerade die befremdlichen Aromen, die neuartigen, ungewohnten Texturen, die mich bald unwiderstehlich dünkten. Aus Irritation wurde Faszination. Über alle Tellerränder und Vorurteile hinweg lernte ich Oliven kennen, Sardellen, Kapern und Artischocken, Zucchiniblüten und Forellenrogen, Schwarzwurzeln und Mönchsbart, Kalbskopf und Ochsenmaul, Feigen, Kumquats und Münsterkäse. Je komischer etwas daherkam, desto dringender musste ich es versuchen. Je glitschiger, spröder, beissender, schärfer, desto besser, desto interessanter.

Erst beim Hákarl stiess ich an meine Grenzen. Ich musste den Rest meiner Mutter überlassen, die ein Würfelchen ums andere wegputzte, ohne mit ihren schönen Wimpern zu zucken. Ich selbst hatte immerhin probiert. Von allem ein bisschen probieren: Daran versuche ich mich bis heute zu halten, und habe keinen Bissen bereut. Von allem ein bisschen probieren: Das scheint mir überhaupt ein gute Art, dem Leben zu begegnen.

Kutteln an Bärlauch (für 4 Personen)

800 g Kutteln vom Rind oder Kalb, in grobe Streifen geschnitten

2½ dl Bouillon

1 Kaffeelöffel Butter

2 gehackte Zwiebeln

2 Rüebli, fein gewürfelt

1 Esslöffel Mehl

3 dl saurer Apfelmost

1½ dl Bouillon

1 Eigelb

Saft einer Zitrone

½ dl Saucenrahm

½ dl Rahm

1 Handvoll frischer Bärlauch, grob gehackt

Kutteln in der Bouillon 15 Minuten garen lassen. In einer andern Pfanne die Butter schmelzen, Zwiebeln und Rüebli bei schwacher Hitze glasig dünsten. Mit Mehl bestäuben, dann mit Most und Bouillon ablöschen. Unter Rühren zum Kochen bringen und 20 Minuten auf kleiner Flamme reduzieren. Die Kutteln abtropfen lassen und in die Sauce geben. 10 Minuten mitköcheln lassen. In einer Schüssel Eigelb, Zitronensaft, Saucenrahm und Halbrahm mischen. Diese Mischung vor dem Servieren unter die Kutteln ziehen, zusammen mit dem Bärlauch. Nochmals warm werden lassen (nicht mehr kochen!), mit Salz und Pfeffer abschmecken.